Узел загадок — Леще над Пиной

Пинск называют городом девяти столетий. Временной отсчет ведется от его летописного упоминания под годом 1097-м. Эта дата меньше всего вызывает сомнений и согласуется с рядом принятых исторических концепций. Таким образом, наш город говится отметит свое 928-летие.

Причем исторические события, на которые ссылаются в качестве его дня рождения, имеют вполне конкретную дату — 5 ноября.

Далеко не каждый населенный пункт может похвастаться такой точностью. Заметим, что летописцем Пинск назван в статусе значимого города вслед за возвысившимся в древней Руси Туровом.

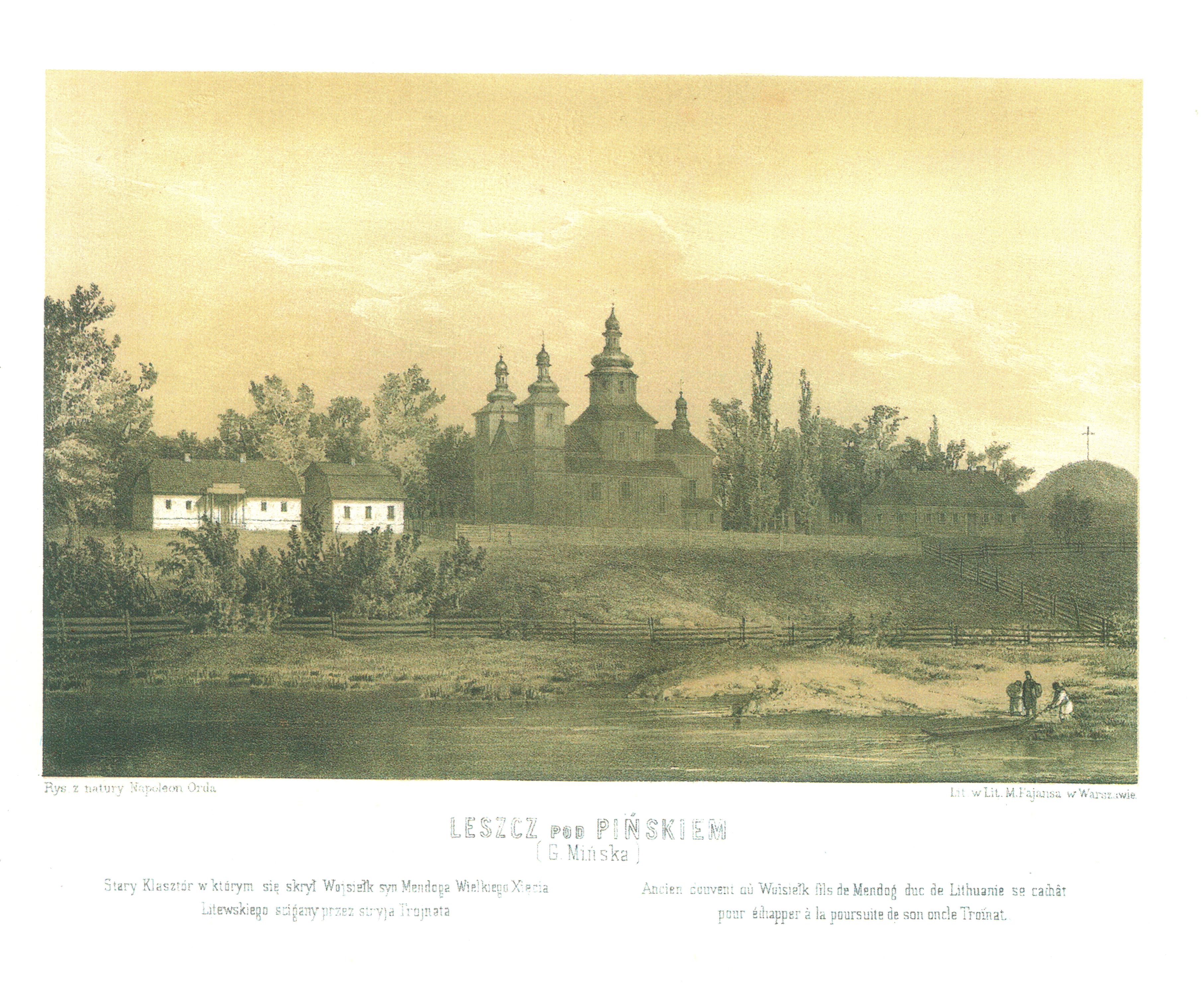

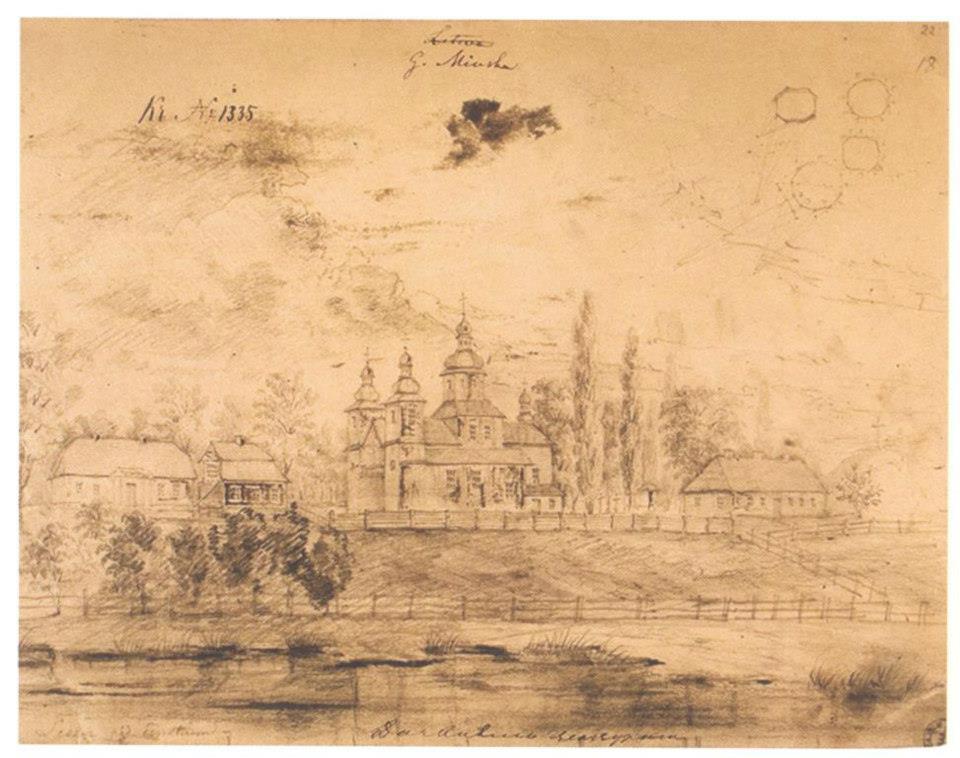

Тем не менее, для, пожалуй, самого маленького микрорайона теперешнего Пинска все началось гораздо раньше. Там, где сливаются и расходятся Припять и Пина, — таинственное Леще, представляющее собой прибрежную возвышенность. На памяти старшего поколения она не отличалась чем-то особенным: часть городского парка, популярная танцплощадка, зеленый лужок — посидеть, отдохнуть. Зимой спуск к реке был излюбленным местом катаний на санках для детворы. А ближе к улице Панковой — это уже пустырь на задворках.

Все изменилось ко дню празднования 900-летия Пинска, когда на Лещинской горке привели в порядок территорию, установили и освятили памятный знак в честь одного из древнейших центров православия на Полесье. Горожане еще более удивились, когда прозвучало послание Патриарха Московского и всея Руси Алексия с поздравлением… 1000-летнему богохранимому граду Пинску. Люди перешептывались: «Какая тысяча, когда отмечаем девятьсот?!»

Но Патриарх не ошибся. В церковных преданиях Леще с его древней церковью, обителью относилось к ранним христианским святыням на наших землях. Священник Иоанн Акоронко, составивший «Летопись Пинского уезда и благочиния Лещинской Успенской приходской церкви», отмечал в своем труде: «Предания, ревностно сохраняемые жителями г. Пинска, считают равноапостольного Владимира, Великого князя Киевского, основателем этой церкви, и можно утверждать с уверенностью, что она воздвигалась не позже как при ближайших потомках великого князя для завершения начатого им просвещения святой православной верою…» В издании «Минские епархиальные ведомости» за 1874 год по этому поводу приводится ссылка на повествование о Владимире, которое было изложено Пинским епископом Гедеоном Горбацким в письме князю Радзивиллу в 1778 году, хранящемся в Несвижском замке. Впоследствии это утверждение не раз приводилось в качестве состоятельности церковного предания.

Удивительное дело, но по прошествии последних полутораста лет, за которые Леще пришло в упадок, о нем успели позабыть, а затем стали возрождать, здесь вновь вспомнили о князе Владимире и, как теперь говорится, о его цивилизационном выборе, сделанном в 988 году с принятием христианства. В новой Лещинской церкви Рождества Пресвятой Богородицы был освящен престол в нижнем приделе храма. Воистину благодатной оказалась духовная нива полешуков, на которую упали семена евангельской вести. Тысячелетняя история христианской миссии на Лещинской горке продолжается.

Реальность намного сложнее легенд и преданий. Если бы князь Владимир оказался бы в Леще, отсюда было бы удобно подняться по Пине и пойти на покорение ятвягов. А еще бы в Леще его поразил бы своей величавостью пейзаж. Над болотистой равниной — крутой берег, казавшийся еще выше благодаря нескольким курганам. Когда-то здесь появились церковь, монастырь, православное кладбище, и они продолжали существовать рядом веками. Акоронко так и указывает: между курганами лежит Лещинская церковь. В его бытность интерес к этим древностям проявил директор местных училищ Куклинский. Он провел раскопки, о которых известно только то, что в кургане найден саманидский дирхем Нуха, чеканенный в Самарканде в середине Х века, — определенное свидетельство об интересах варягов, налаживавших поставку серебра на свою северную родину по рекам, соединявшим Балтику и Черноморье. Эти сведения были внесены в топографию кладов восточных монет Российской империи. Более развернутую картину дали материалы советских исследователей: пинчанина, работника краеведческого музея Бояна Миролюбова и научного сотрудника института археологии Академии наук СССР Юрия Кухаренко. К сожалению, раскопки уникального кургана начали не они.

Летом 1955 года песок из насыпи стали использовать для строившегося вблизи стадиона. Несмотря на протесты историков, разрушение кургана не удалось предотвратить, а пока велись безрезультатные переговоры в вышестоящих инстанциях, строители снесли насыпь едва ли не полностью. Землеройные машины работали без перерыва, археологи пребывали в отчаянии. И только благодаря чрезвычайному происшествию Кухаренко и Миролюбову удалось зафиксировать профиль срезов кургана. Перерыв был вызван необходимостью обезвредить невзорвавшийся снаряд. А вот исследователей опасность не остановила. Даже скудные данные преподнесли сюрпризы: на кургане дважды горели костры; его несколько раз подсыпали; внутри находилось деревянное сооружение, вероятно, погребальная камера.

Полученные таким вот неожиданным образом сведения вошли в сборник материалов «Славяне и Русь», изданный в Москве в 1968 году. В археологии появился термин «Пинские курганы». Ничего похожего поблизости на Полесье не нашлось. Они чем-то напоминают большие черниговские могилы или, в частности, Черную могилу и могилу Месяца на юго-востоке Польши. По аналогии с ними курган в Леще Кухаренко предложил датировать концом Х — началом ХI вв. Возможно, в нем был погребен неизвестный нам славянский князь или предводитель княжеской дружины. С такими выводами коллег согласился и наиавторитетнейший исследователь древнего Пинска доктор исторических наук Петр Лысенко, составивший статью «Пинские курганы» для энциклопедии археологии и нумизматики Беларуси.

Представьте только — там, где покоился прах языческого князя, сейчас находится основание возрожденного христианского храма.

Заострим внимание: речь идет о Пинске, но говорим о времени, на столетие, а может, и тысячелетие предшествующее году, от которого сейчас принято вести летоисчисление города. В грунте, перемещенном при сносе кургана, были обнаружены обломки глиняных лепных сосудов, в том числе зарубинецкого и пражского типов. А это куда более далекие эпохи, чем крещение и становление Киевской Руси. Для Припятского Полесья хронология зарубинецкой культуры не выходит за рамки первого века нашей эры. Пражская керамика относится к периоду существования раннеславянских племен во второй половине первого тысячелетия от Рождества Христова. Более того, белорусский археолог Леонид Поболь зафиксировал в Альбрехтове, что рядом с Леще, могильники еще более древней восточно-поморской культуры, о чем сообщил в монографии «Славянские древности Белоруссии», вышедшей в свет в 1971 году. Если бы не застройка, то быть бы в этом районе археологическому заповеднику.

В Леще люди приходили жить, молиться и умирать очень давно. Леще не стало городом, но это значимое место в сакральной географии региона. Связанные с ним повествования и археологические находки относятся ко времени, когда самого Пинска либо не существовало, либо он не был назван в летописях. Леще ведет нас к славянским древностям на пинской земле, к теории происхождения названий реки и города, возникшем под влиянием еще более раннего и таинственного периода истории, чем мы представляли прежде, — иллирийско-кельтского. Как-нибудь попробуем заглянуть и туда. А еще бы узнать, куда пропало море Геродота.

Ох уж и удивительной бывает эта «Пинскология».

Вячеслав Ильенков

🚫 Полная перепечатка текста и фотографий запрещена.

⚠️ Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.